皆様、こんにちは。写真家の山田凌(やまだ りょう)です。

あっという間に楽しかったGWも過ぎてしまい、5月に入って疲れがでている人も多いのではないでしょうか?私は、4月がすごく忙しかったこともあり、疲れが知らず知らずのうちに溜まっていたのか、あまり体調が優れず、なんだかふわふわした状態です。

さて、4回目の今回は、「通い続けることで見えてくるもの」と題して5年ほど、毎月撮影を続けている新潟県小千谷市の中山間地で開催されている越後「牛の角突き」の文化についてこれまで撮影した写真を交えて考えてたいと思います。今回のテーマは、現在、最も力を入れて取り組んでいるテーマで書きたいことも多く、長くなりそうなので前後編に分けたいと思います。

今年も5月3日(土)に初場所を迎えた越後・小千谷「牛の角突き」に参加してきました。同地は、全国の中でも豪雪地帯として有名で、月間積雪量が多い月では約3メートルほどにもなります。長い冬を越えて、人も牛も待ち望んだ初場所には36頭(18取組)が参加。角突きを観戦しようと約1000人の観客が集まりました。鼻綱(はなぎ)と呼ばれるロープから解放された牛たちは、全力で相手に向かっていきます。闘牛場に「ゴッ、ゴッン」と鈍い音が響きます。勢子(せこ)と呼ばれる男たちが牛の周りを囲い、「ヨシター」(がんばれ・いいぞ)の掛け声で牛を鼓舞します。1トン近い牛同士が頭を合わせ、角がぶつかりあう様は、ものすごい迫力で圧巻です。

小千谷の角突きで用いられている牛のほとんどは、岩手県久慈市山形町を中心とした南部地方から導入した南部牛(日本短角種)です。最大の特徴は、勝ち負けをつけないこと。両牛の力関係や全力を出し切ったタイミングを見計らって勢子衆が牛の足にロープをかけて動きを止め、間に分け入り牛の急所である鼻を取る様は正に人牛一体です。勝負つけをしない理由としては、かつて同じ「厩」に住み、家族の一員として育てていたためと言われています。

「牛の角突き」は1000年以上の歴史があるといわれていて、5月から11月まで全7回、毎月開催されます。現在、全国6カ所で開催されている闘牛の中で唯一、国指定の重要無形民俗文化財に指定されています。

私が初めて、「牛の角突き」を知ったのは2020年でした。新潟県を旅行をしていて、たまたま通りかかった近くに小千谷闘牛場があり、日本でも闘牛が開催されていることを知りました。それまでは闘牛のイメージと言えば、スペインの赤いマントを使った人対牛のイメージが強かったです。その後、東京に戻り、色々と調べていくうちに新潟県では小千谷市東山地区と長岡市山古志地区の2カ所で開催されていて、闘牛ではなく「牛の角突き」と呼ばれていることを知り、一度観戦したいと思って小千谷闘牛場での10月場所に赴きました。

闘牛場が山奥にあることを知らず、歩いていけるだろうと安易に考えて、小千谷駅に降り立ちました。歩いても歩いても全然着かず、途中からは勾配の急な山道をひたすら歩き続け、約8キロの道のりを2時間ほどかけて闘牛場に辿り着いた頃には汗だくでした。初めて見た牛たちはどれもすごく大きく感じ、何より角の鋭さや大きさにびっくりしました。当日は、21番の取組が組まれていました。その中で最も記憶に残ったのが天神という牛でした。当時、16歳で人間で言えば90歳ほど。体を横に向け、ネリを踏みながら相手を威嚇する姿や相手の攻撃を受けながら一瞬の隙を見て、飛び込み押し切る姿、綱意地の強さに一瞬で虜になりました。そこから牛の角突きに惚れ込み、毎月、撮影するために小千谷に通い始めました。

近年、日本全国で担い手不足などによって伝統的習俗の継承が危ぶまれています。牛の角突きも5年前に比べて、担い手の減少や牛の頭数の減少がジリジリと進んでいます。また、闘牛の主な産地である岩手県久慈市では、短角牛の母牛の数が減少していて闘牛になる雄牛の未去勢牛の数が年々減っていて、闘牛文化を継承していくための岐路に立っています。闘牛会では、行政と協力して牛の導入費の一部を助成したり、牛を自身で飼うことができない人が牛のオーナーになれるように共同牛舎を3棟整備しています。共同牛舎は常時、満室の状態で、牛の頭数減少に対する対策として大きな役割を果たしています。

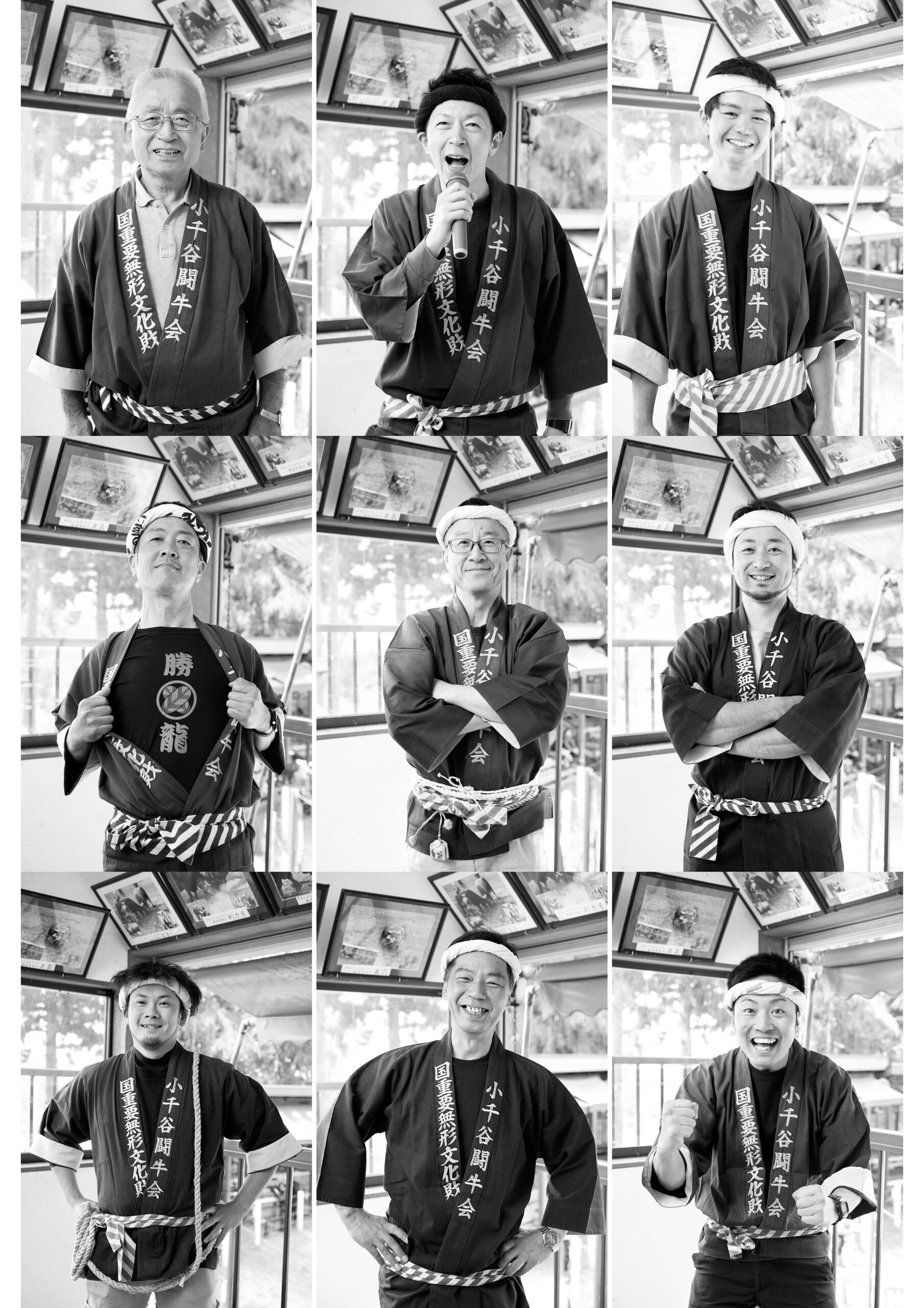

通い始めて約5年が経ち、3年前からは小千谷闘牛会に入れてもらい、勢子として活動をしています。内側から角突きを見つめてみると担い手の喜びと苦労を間近に聞き、感じることができ、皆が本当に地域の伝統習俗である「牛の角突き」を楽しみながら継承していると感じました。担い手不足を解消するには地域内外から広く、担い手を受け入れ、私のような、いち「ファン」から1歩進んだ「仲間」を増やしていくことが必要だと思います。

この記事へのコメントはありません。